最終更新日

業務用スマホでの生成AI活用ー企業が注意すべき落とし穴とは?

ChatGPTやCopilotの普及により、生成AIは「近未来的な技術」から「業務に欠かせない実用ツール」へと変わりつつあります。昨年Appleが発表したApple Intelligenceにより、AIはより身近な存在となり、iPhoneなど業務用スマホでの利用も拡大しています。

本記事では、生成AIを活用する上で企業が見落としやすい情報漏洩リスクと、安全に活用するための対策を解説します。弊社がChatGPTを導入した具体的な事例もご紹介するので、ぜひ参考にしてください!

目次

生成AIが日常業務で活用するツールに!業務での活用が加速

ここ数年で、生成AIの技術は一気に実用レベルへと進化しました。

特に、ChatGPTやGoogleのGemini、MicrosoftのCopilot、そしてApple Intelligenceといった各種AIが世界中のビジネスの現場で活用されるようになったことで、「試しに使ってみる」段階から「日常業務に組み込む」段階へとシフトしています。

具体的には、会議の議事録作成や要点の要約、社内メールの文面作成、スケジュール調整やタスク管理の自動化など、生成AIの得意分野がビジネスシーンで活用されています。

例えば、インターネット広告やメディア事業を展開するサイバーエージェントでは生成AIを含むAIツールを活用し、「月1000時間」の業務効率化を実現しました。

出典:AIで「月1000時間」の業務効率化――サイバーエージェントのAI活用率いるエンジニアが頼る、“6つのAIツール”とは『MSNニュース』より

人手不足を解決!現場社員の声で実現したChatGPT導入事例

弊社でも2024年よりChatGPTの業務利用を本格的に開始しています。導入のきっかけとなったのは、営業担当から提出された「人手不足を補うためにAIを業務アシスタントとしてChatGPTの有料版を活用したい」という稟議書でした。

稟議を上げた営業はもともと、無料版のChatGPTを提案資料の作成などに利用していましたが、次第に無料版の機能では物足りなさを感じるようになり、有料版導入の申請を上げました。

これを受け、情報システム部がセキュリティリスクや運用面について調査したところ、個人アカウントでの運用は企業として管理が難しく、情報漏洩のリスクが高いと判断しました。

一方で、企業向けの管理機能を備えた「ChatGPT Team版」であれば、しっかりと管理ができるだけでなく、入力した情報がAIの学習に使われない仕組みになっているため、機密情報が外部に漏れる心配もありません。こうした理由から、法人としてTeam版の導入を決定しました。

現在、社内の一部でTeam版を試験導入しており、その効果を検証中です。実際に利用した社員からは「お客様ごとのニーズに合わせた具体的な施策や導入効果の数値を盛り込んだ提案書を短時間で作成できるようになり、商談中の反応が明らかに良くなった」や「自社で対応実績のない業界でも、業界特有の課題や業務フローをAIがサポート情報として提示してくれるため、必要な知識を短時間でキャッチアップでき、ヒアリングや提案時にも自信をもって対応できるようになった」など、好意的な声が寄せられています。

また、デジタルマーケティング部の社員からは、「サイトを作成する際のコーディング作業の効率が向上した」といった技術面での効果も報告されています。加えて、メールや社内資料の添削といった日常業務にも活用されており、業務の質の向上や生産性の面でも一定の成果が見られています。

導入してから間もない段階ですが、すでに業務品質の向上と業務負荷の軽減を実感する声が多数上がっており、今後は全社的な導入拡大を視野に、さらなる活用を検討しています。

生成AIはスマホで使う時代に!Apple IntelligenceでiPhoneが秘書になる?!

このように、生成AIのビジネス利用は実際の現場レベルで急速に進んでおり、その波はスマホやタブレットなどのモバイルデバイスにも広がっています。

特に2024年にAppleが発表した「Apple Intelligence」は、ビジネスに活用できるAI秘書として注目されています。メールの返信内容を提案したり、カレンダーの重複予定を自動で検知したり、メモアプリに保存された情報をもとにリマインドを提案したりと、まさに「気が利く相棒」と呼べる存在です。

2025年4月からは一部の対応端末で日本語版のApple Intelligenceの提供も開始され、国内企業にとっても、より実践的な活用が現実味を帯びてきました。日本語版の配信開始により、英語環境に抵抗のあった担当者や、現場での日本語運用を前提とする企業でも、スムーズにAIを導入・活用できる環境が整いつつあります。

さらに、音声入力によって複数の業務をスムーズにこなせるというSiriの進化版のような使い勝手が、日本国内のビジネス現場でも話題となっています。実際、一部の企業ではすでにApple Intelligenceの活用を見据え、業務用スマホやタブレットの配備および運用ルールの見直しを進めています。

また、スマホでChatGPTを活用する社員も増加しています。OpenAI公式アプリや音声入力に対応したアプリが登場したことで、通勤中や外出先でも調べものや文章作成が可能になり、働き方の柔軟性が向上しました。

特にフィールドワーカーの多い製造業や建設業では、スマホを通じて現場から直接AIに指示を出し、その場で報告書やメモを作成できるため、オフィスに戻ってPC作業をする手間が省け、現場対応のスピードが格段にアップしたという声も挙がっています。

2024年以降、楽天モバイルやSoftBankといった大手キャリアも「質問応答特化型生成AI」としてPerplexity AIのCM展開を開始しています。スマホでAIを使うシーンをテレビCMでも多く露出しており、これは、今後の企業における「スマホ×AI活用」がますます一般化していくことを示唆しています。

生成AIの個人利用に潜むセキュリティリスク

生成AIの多くは無料プランが用意されており、社員が個人アカウントで業務に使ってしまうケースも少なくありません。しかし、無料プランでは入力した内容がAIの学習データとしてサーバー側に蓄積されることがあり、知らないうちに社外に情報が流出してしまうリスクがあります。

実際、国内の金融系企業では、営業社員がChatGPTに契約書の文面を入力していたことが社内調査で発覚し、厳重注意処分を受けたという事例も報告されています。さらに、生成AIに入力した取引先の情報が、クライアント側に伝わってしまい、注意を受けたというケースもあり、適切な使用ルールがないまま業務に利用することの危険性が浮き彫りになっています。

たとえ悪意がなかったとしても、情報の取り扱いに対する意識や管理体制が不十分だと見なされれば、企業としての説明責任や信頼の失墜につながる可能性もあります。

さらに問題なのは、個人のスマホで生成AIを利用されてしまうと、企業側ではその使用状況を管理・把握できないという点です。たとえば、退職者の私物端末に業務アカウントとAI連携済みアプリが残ったままになっていたことで、外部からのアクセス経路が遮断できず、情報管理上の大きな懸念となった事例もあります。

このような“シャドーIT”の問題は、社内ルールやセキュリティポリシーだけでは完全には防げません。だからこそ根本的に重要なのは、企業が主体的に利用環境をコントロールできる体制を整えることです。利便性だけに目を向けず、情報保護と管理責任の視点からも、安全に生成AIを活用する仕組みを構築することが求められています。

法人でのAI利用には「管理できる環境」が不可欠

弊社では、企業での生成AI利用を安全かつ効率的に進めるため、有料プランやMDM(モバイルデバイス管理)との併用を推奨しています。iPhoneやiPadとApple Business Managerを連携させることで、アプリのインストール制御や遠隔での情報削除が可能になり、業務利用のリスクを大幅に低減できます。

また、生成AIを安全に活用するには、端末単体の管理だけでなく、「誰が」「どのアプリを」使っているのかを把握する必要があります。そのためにはMDM(モバイルデバイス管理)の導入が有効です。

MDMを活用することで、端末のOSやアプリ、セキュリティ設定を一元管理し、リスクを最小限に抑えることができます。特にApple製品の場合、「Apple Business Manager」と連携すると端末の登録・配布から設定までが一括管理でき、運用の負担が大きく軽減されます。

AI導入と併せて検討したい、業務支援サービス(BPO)という選択肢

生成AIの導入やDX推進を進めたいと考えていても、実際には情シス部門の多くが日々の業務に追われ、なかなか新しい取り組みまで手が回らないという課題を抱えています。特に、業務用スマートフォンやタブレットといったデバイスの管理・運用は、導入から設定、運用サポート、セキュリティ対策に至るまで、担当者にとって大きな負担となりがちです。

こうした背景から、近年はITインフラや端末運用の一部、あるいはすべてを外部に委託するBPO(Business Process Outsourcing)サービスを導入する企業も増えています。単に業務の外注というだけではなく、BPOは担当者の業務負荷軽減だけでなく、セキュリティ対策や業務品質の安定化にもつながる施策として注目されています。

もちろん、スマートフォンやタブレットの運用も例外ではありません。特に、生成AIや業務支援ツールの活用を前提とした端末運用では、セキュリティ管理やアカウント管理、OS・アプリの設定など、多くの対応が求められます。この部分をBPOで外部化することで、情シス担当者はAI導入や業務改善といった本来のミッションに集中しやすくなります。

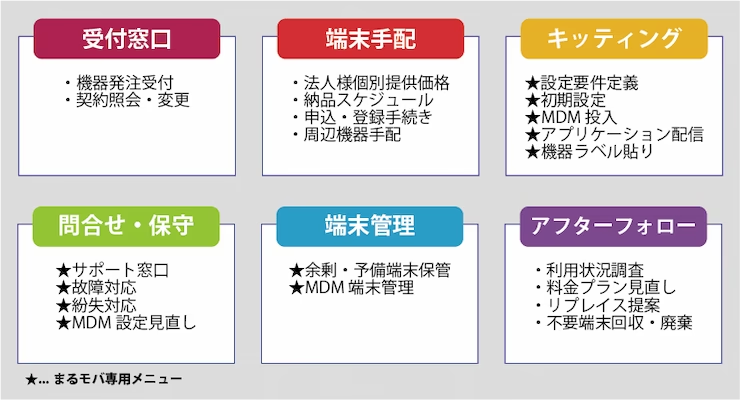

弊社でも、そうしたニーズに対応する法人向けBPOサービスとして「まるモバ」を提供しています。

スマートフォン・タブレットの導入から運用、アフターフォローまでを一括して支援するサービスで、特にiPhoneを多く活用する企業から高い評価をいただいています。Apple製品特有の「Apple Business Manager」や「MDM連携」にも対応し、端末登録や配布、設定管理といった運用作業を効率化できます。

まとめ

生成AIを業務に取り入れる企業が増える一方で、無料プランの情報漏洩リスクや、社員の個人アカウント利用による管理の不透明化といった「セキュリティ面での落とし穴」が潜んでいます。AIを導入する際は、利便性だけでなく、安全性の確保も同時に求められます。特に業務用スマホで活用する場合は、端末ごとの利用状況を把握し、情報流出を防ぐための対策が不可欠です。

こうした運用課題を乗り越えるには、社内だけで抱え込まず、外部の支援をうまく取り入れることも有効な手段です。弊社で言うと「まるモバ」など、BPOサービスを活用すれば、端末ごとの利用管理やMDM運用を一括して任せることができ、安全で効率的なAI活用環境を構築できます。

生成AIの導入に限らず、法人スマホの管理・運用に関してお困りのことがあれば、ぜひ一度サンテレコムジャパンまでご相談ください。貴社の業務環境や課題に合わせた最適なソリューションをご提案いたします!

お問い合わせ

CONTACT

法人携帯に関わるお悩みや相談など、なんでもお気軽にご相談ください。

ご相談やお見積もりは無料です。

メールフォームからのお問い合わせは365日、24時間いつでも受付しております。

お電話のお問い合わせ

03-6367-0107

受付時間 9:00-17:00

[ 土・日・祝日除く ]

メールのお問い合わせ